Inhaltsverzeichnis

- EEG – 2024 winken hohe Förderung und Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaik und Stromspeicher

- Stromkosten senken durch hohen Eigenverbrauch

- Warum muss beim Strom die Erzeugung und der Verbrauch gleichzeitig erfolgen?

- Warum Stromspeicher sinnvoll sind?

- Die optimale Größe des Stromspeichers

- Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage mit Stromspeicher

- Beispiele für die Kostenkalkulation einer PV-Anlage mit einem Stromspeicher

- Dauer der Amortisation von PV-Anlage mit Stromspeicher

- So passe ich mein Verbrauchsverhalten an

Lohnt sich das denn? Vor dieser Frage stehen Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie sich mit der Investition in eine Solaranlage in Kombination mit einem Stromspeicher beschäftigen. Denn unbestritten sind die klimaschützenden Aspekte einer solchen Anlage. Die Nutzung von Solarstrom ist Klimaschutz pur.

Aber was ist mit den Kosten für eine PV-Anlage und einem Batteriespeicher? Wie schnell amortisiert sich die Investition? Wie groß sollte und wie klein darf der Stromspeicher sein? Hier eine ausführliche Darstellung aller Faktoren für eine realistische Kalkulation der Kosten einer Photovoltaikanlage und einer Solarbatterie.

EEG – 2024 winken hohe Förderung und Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaik und Stromspeicher

Der Gesetzgeber will den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Mit der letzten Novellierung des EEG ergeben sich viele Vorteile für Besitzer von PV-Anlagen.

- Die 70 %-Regelung wurde abgeschafft, die besagte, dass Betreiber*innen nur 70 % der PV-Nennleistung einspeisen durften. Der erzeugte Strom kann damit zu 100 % ins öffentliche Netz fließen (Volleinspeisung).

- Betreiber*innen können nun auch 2 Anlagen anmelden, z. B. eine PV-Anlage zur Volleinspeisung auf dem Hausdach und eine zur Eigenversorgung auf dem Garagendach. Das ermöglicht die Ausweitung der Förderung von PV-Anlagen auf Carports, auf Garagendächern oder von PV-Anlagen im Garten. Ob man die Variante Volleinspeisung oder Selbstversorgung wählt, können die Betreibenden jedes Jahr neu entscheiden.

- Für Anlagen, die bis einschließlich 31. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden, gilt: Die Einspeisevergütung liegt bei 13 Cent/kWh für Anlagen kleiner als 10 kWp Leistung und ist somit höher als die bei der Selbstnutzung (8,2 Cent/kWh). Mit zunehmender kWp-Leistung sinken die Vergütungssätze in beiden Fällen.

- Für Anlagen, die ab dem 1. Februar 2024 in Betrieb genommen wurden, gilt: Die Einspeisevergütung sinkt halbjährlich um 1 %. Daraus ergibt sich aktuell ein Betrag von 12,9 Cent/kWh für die Volleinspeisung mit Anlagen kleiner als 10 kWp Leistung und 8,1 Cent/kWh bei Teileinspeisung. Ab dem 1. August 2024 liegt die Vergütung dann bei 12,8 Cent/kWh bzw. 8,0 Cent.

- Die Einspeisevergütung gilt nur für Kleinanlagen bis einschließlich 100 kWp. Anlagen mit höherer Leistung müssen ihren überschüssigen Strom selbst vermarkten.

- Mit dem Beschluss des Jahressteuergesetzes 2022 ist zudem die Umsatzsteuer für Photovoltaik-Anlagen bis 30 kW und den zugehörigen Batteriespeichern zum 1. Januar 2023 auf 0 % gesunken. Damit ist eine Anschaffung für Kleinanlagen ohne die bisher fällige Umsatzsteuer möglich. Dies gilt für die Installation und alle weiteren, notwendigen Komponenten und betrifft auch die Erweiterung und den Austausch von Bestandsanlagen.

- Betreiber*innen dieser Anlagengröße, auf Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien sind von der Einkommenssteuer befreit, was auch für bestehende Anlagen gilt.

- Mit der Änderung im Steuerberatungsgesetz dürfen Lohnsteuerhilfevereine künftig die Einkommensteuererklärung auch für die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen erstellen, wenn diese von der Einkommensteuerbefreiung betroffen sind.

Diese neuen Regelungen sollen ein Großteil der steuerlichen Probleme bei kleinen Photovoltaik-Anlagen lösen und die Steuerbürokratie weitgehend abschaffen.

Ausführlichere Informationen: Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023

Ziel Kostensenkung: Selbst erzeugten Strom selbst verbrauchen

Immer mehr Besitzer*innen von Eigenheimen beschäftigen sich mit der Frage, wie sie ihren Strom in möglichst großem Umfang selbst erzeugen und gleichzeitig nutzen können. Die Gründe dafür sind vielfältig, wobei 3 Aspekte in der aktuellen Verbraucherdiskussion überwiegen:

- Der Wunsch, den Klimaschutz durch emissionsarme Stromerzeugung zu unterstützen.

- Das Streben nach möglichst großer Autarkie bei der Energieversorgung.

- Eine größere Unabhängigkeit von der Entwicklung der Strompreise.

Prinzipiell lässt sich mit einer leistungsfähigen Photovoltaikanlage auf einem durchschnittlichen Hausdach ausreichend Strom für die Versorgung einer Immobilie erzeugen.

Die maximale Autarkie bei der Versorgung mit Elektrizität, also der größtmögliche Anteil von selbst erzeugtem Strom am privaten Verbrauch, ist allerdings nur mit entsprechenden Stromspeichern zu erreichen.

Aktuell speisen viele Photovoltaikanlagen einen großen Teil des erzeugten Stroms ins Netz. Viele Privatverbraucher*innen können diesen Strom nicht selbst verbrauchen. Denn tagsüber, wenn die PV-Anlage den meisten Strom erzeugt, sind sie normalerweise nicht zu Hause. Das verringert die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Allerdings spart jede Kilowattstunde selbst erzeugten Stroms, die man auch selbst verbraucht, richtig Geld.

Denn die Einnahmen, die Besitzer*innen von PV-Anlagen für die Einspeisung von Strom erzielen können, sinken weiter oder fallen nach 20 Jahren ganz weg. Für ab Februar 2024 errichtete Anlagen liegt die Einspeisevergütung bei einer PV-Anlage mit weniger als 10 kWpeak bei knapp 8,1 ct. Die eingekaufte Kilowattstunde hingegen kostete Verbraucher*innen laut BDEW im letzten Quartal 2023 durchschnittlich mehr als das Fünffache: 44,17 ct.

Daher ist es folgerichtig, eine Solaranlage mit einem Stromspeicher (häufig auch Batteriespeicher oder Solarbatterie genannt) zu kombinieren. Diese Geräte sind inzwischen technisch ausgereift und lassen sich durch smarte Funktionen auf das individuelle Verbrauchsprofil zuschneiden. Dafür sorgen intelligente Wechselrichter sowie intelligente Energiemanagementsysteme der Anbieter.

Außerdem sinken die Anschaffungskosten für derartige Stromspeicher für das Eigenheim, weil die Produktion in großen Stückzahlen und der technologische Fortschritt entsprechende Kostenvorteile ermöglichen. Der Markt wächst rasant. Deutschlandweit wurden im ersten Halbjahr 2023 allein 261.000 Heimspeicher installiert (Quelle: EUPD Research).

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage wird maßgeblich von der Autarkiequote beeinflusst und diese zu erhöhen, muss das vordringliche Ziel sein.

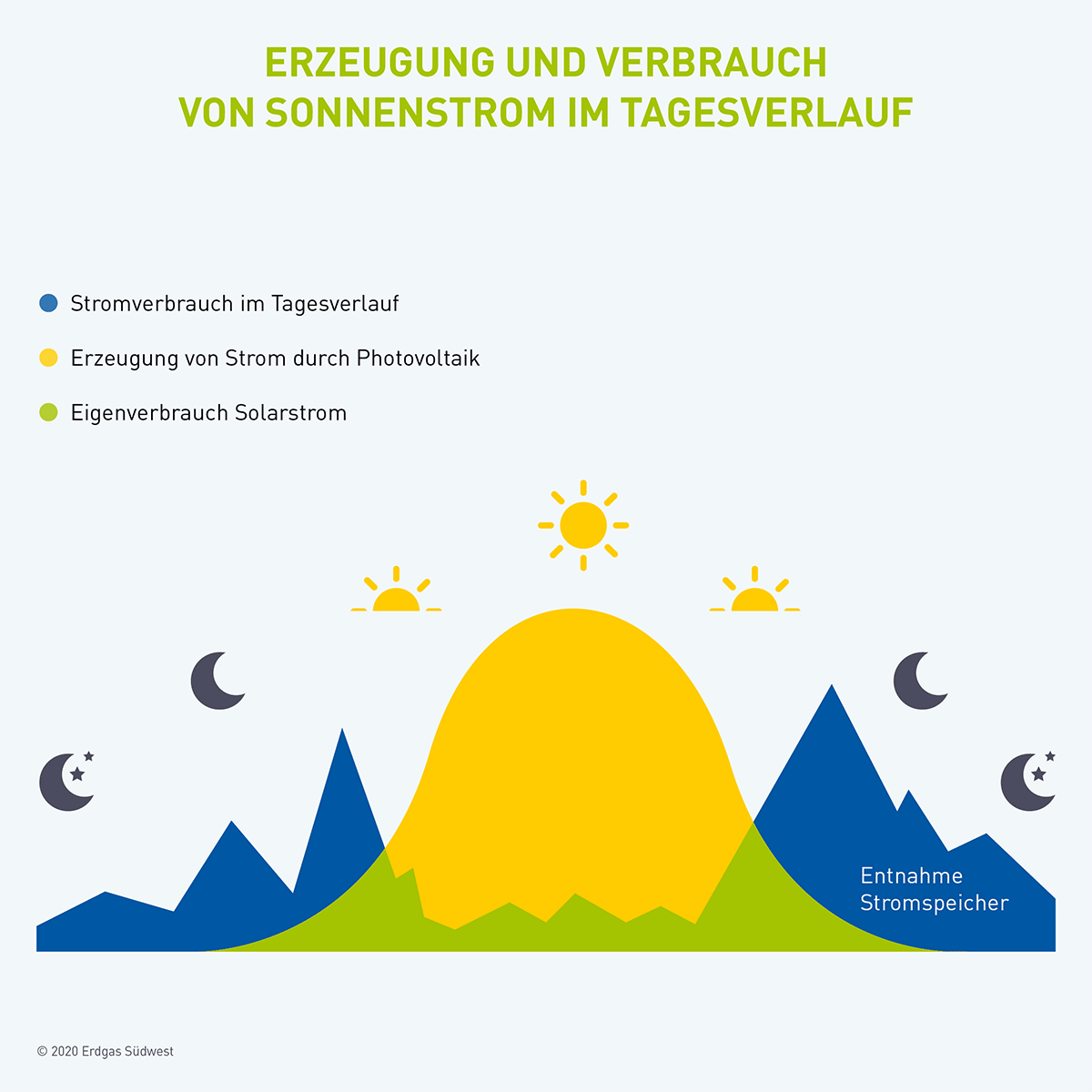

Erzeugung und Verbrauch von Strom müssen gleichzeitig stattfinden

Die Nutzung von Elektrizität hat eine Besonderheit, die sie von vielen Waren oder Dienstleistungen unterscheidet: Strom, der für den Betrieb von elektrischen Geräten genutzt wird, muss zeitgleich anderswo erzeugt werden.

Erzeugung und Verbrauch müssen also gleichzeitig stattfinden. Dies ist aber bei Strom, der abhängig vom Sonnenstand mit Photovoltaik erzeugt wird, nicht durchgängig der Fall. In so einem Fall hilft das bereits oben erwähnte intelligente Energiemanagementsystem, welches versucht den Stromverbrauch an die Produktion der Erneuerbaren im Eigenheim anzupassen.

- Der Verbrauch von Strom: In einem Gebäude, ob Eigenheim oder Gewerbeimmobilie, schwankt der Stromverbrauch je nach Tageszeit. Verbrauchsspitzen liegen in einem Eigenheim werktags vor allem am Morgen und am Abend vor; bei Gewerbeimmobilien entsprechend umgekehrt tagsüber.

- Die Erzeugung von Strom mit PV: Jahres- und Tageszeit, Sonnenschein oder Wolkendecke – die Menge durch Solaranlagen erzeugten Stroms ist abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung oder der Außentemperatur. Daher erbringen PV-Module an sonnigen Tagen im Frühsommer/-herbst die höchste Stromleistung. Gleichwohl sind im Sommer durch die längere und intensivere Sonneneinstrahlung die Erträge am höchsten.

Bei Eigenheimen klaffen Erzeugung und Verbrauch vor allem werktags um die Mittagszeit erheblich auseinander: Es ist niemand Zuhause, aber die PV-Anlage liefert bei wolkenlosem Himmel maximal Strom. Bei einer Gewerbeimmobilie ist diese Lücke werktags kleiner, dafür am Wochenende offensichtlich.

Diese zeitlichen Unterschiede bestimmen die mögliche Autarkiequote, also den Grad der Selbstversorgung. Bei normalen Solaranlagen auf Eigenheimen liegt diese Quote maximal bei 38 %.(1) Um den Eigenverbrauch zu erhöhen und damit die Kosten für die Investition in einer Solaranlage mit Stromspeicher schneller wieder zu erwirtschaften, muss man die zeitliche Lücke schließen.

Auch darum ist die Kombination einer Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpenheizung ideal. Die Wärmepumpe funktioniert mit Strom, stammt dieser aus einer hauseigenen PV-Anlage basiert das Heizungssystem komplett auf erneuerbaren Energien. Die Energie für Warmwasser und Heizung kommt dann direkt von der PV-Anlage und wird im Warmwasserspeicher gespeichert.

Bei niedrigen Temperaturen und wenig Sonnenschein zieht die Wärmepumpe die nötige Energie aus dem Stromnetz (idealerweise Ökostrom).

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert die Wärmepumpe mit bis zu max. 70 Prozent. Mehr zum Thema erklären wir in unserem Beitrag „Diese staatliche Förderung für Heizungen gilt 2024„

Stromspeicher schließen die zeitliche Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch

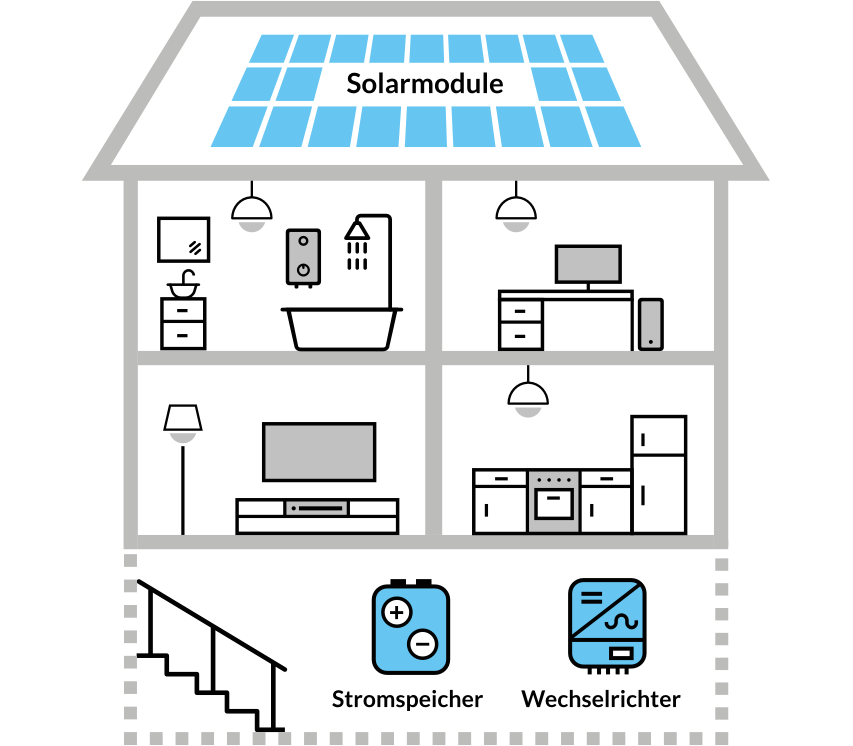

Solarbatterien laden sich mit auf dem eigenen Hausdach erzeugten, nicht selbst verbrauchten Strom auf und geben diesen später wieder ab. Die Geräte bestehen in der Regel aus Lithium-Ionen-Akkus, die modulartig miteinander verschaltet werden. Außerdem verfügen moderne Speichersysteme über umfangreiche elektronische Steuerungen.

Diese machen es zum einen möglich, Informationen über den Speicherzustand und die Verwendung des selbst erzeugten Stroms online über Apps zu monitoren. Zum anderen werden die Prozesse gesteuert, um den Speicher optimal zu laden. So macht es zum Beispiel keinen Sinn, Strom zu speichern, wenn Erzeugung und Verbrauch sich gerade ausgleichen, denn dann müsste Netzstrom gezogen werden.

Unabhängig von steigenden Strompreisen werden?

Jetzt zu Photovoltaik mit Festpreis informieren!

Zum SolarangebotWie groß muss der Stromspeicher sein?

Um die optimale Größe des Stromspeichers zu kalkulieren, muss man mehrere Faktoren berücksichtigen.

- Leistung der PV-Anlage: Die meisten Solaranlagen auf Eigenheimdächern verfügen über eine Leistung von 5 bis 10 kWpeak. Um die Menge des damit erzeugbaren Stroms grob zu berechnen, kann man von einem Faktor 1.000 ausgehen: Eine Anlage mit 10 kWpeak erzeugt ungefähr 10.000 kWh Strom pro Jahr. Größer sollte die Anlage im Normalfall nicht werden, denn dann reduziert sich die Einspeisevergütung für den nicht selbst benötigten Strom.

- Menge des Verbrauchs: Ein 4-Personen-Haushalt in einem Eigenheim mit Elektroauto erreicht etwa folgende Durchschnittswerte.

- Stromverbrauch Haus pro Jahr: 5.000 kWh

- Stromverbrauch E-Auto pro Jahr: 3.000 kWh(2)

Eine 10-kWpeak-Anlage produziert also 2.000 kWh mehr Strom, als das Haus sowie das Elektroauto verbrauchen. Ausreichend Strom wäre in diesem Beispielfall für eine hohe Autarkiequote vorhanden.

- Kosten für den Speicher: Der entscheidende Kostenfaktor, der den Anschaffungspreis eines Stromspeichers bestimmt, ist die Kapazität der Lithium-Ionen-Akkus. Je größer der Speicher, desto teurer die Anlage. Generell kann man in 2024 von Kosten von 1.000 € pro kWh Speicherkapazität ausgehen, inklusive Wechselrichter und Installation.

Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines Stromspeichers

Das Ziel ist also, mit einem möglichst kleinen Speicher den größten Nutzen aus dem Eigenverbrauch zu erzielen – viel Strom aus der hauseigenen PV-Anlage und dabei so wenig Kosten wie möglich. Um allerdings eine Autarkiequote von 100 % zu erreichen, müsste man einen überdimensional großen Speicher platzieren. Nur so wären alle Fehlstellen der Versorgung bedient. Das ist jedoch nicht wirtschaftlich.

Folgende Kriterien bestimmen die Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Einsparung Stromkosten: Durch die Erhöhung des Selbstverbrauchs muss weniger Strom von außen bezogen werden.

- Kosten Stromspeicher: Der Anschaffungspreis wird in der Regel auf 10 Jahre abgeschrieben.

- Kosten Solaranlage: Wird in der Regel auf 10 Jahre abgeschrieben.

- Weitere Kosten: Anschluss, Kreditzinsen, Versicherung, Reparaturen

- Umwandlungsverluste: Durch das Be- und Entladen des Speichers entstehen Stromverluste, die etwa 10 % (3) betragen.

- Staatliche Förderung: Die KfW unterstützt PV-Anlagen mit Speicher mit zinsgünstigen Krediten (KfW-Förderprogramm 270) und einige Bundesländer sowie Kommunen haben eigene Programme aufgelegt. Hier ständig aktualisierte Informationen zur Förderung von Stromspeichern.

Mehr Informationen über die Vorteile einer Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem Stromspeicher: Informieren Sie sich jetzt über alle Möglichkeiten, die sich bei der privaten Stromversorgung ergeben.

Beispielrechnungen einer PV-Anlage ohne und mit Speicher mit drei Autarkiequoten auf Basis der Kosten pro Jahr mit Inbetriebnahme in 2023(4)

Die Eckdaten für diese Berechnung über 10 Jahre:

- PV-Anlage mit 10 kWpeak erzeugt 10.000 kWh Strom

- Kapazität Speicher: 10 kWh

- Immobilie mit 4-Personen-Haushalt verbraucht 5.000 kWh

- Elektroauto verbraucht 3.000 kWh

- Preis kWh Netzstrom: 0,53 € (∅Preis auf 10 Jahre gerechnet, d.h. zukünftige Preissteigerungen werden einbezogen)

- Einspeisevergütung: 0,08 €

Autarkiequote 38 % (ohne Stromspeicher)

| Rechnungsposten | Berechnung | Euro pro Jahr |

|---|---|---|

| Jährliche Stromkosten ohne PV-Anlage | 8.000 kWh x 0,53 € | 4.240 € |

| Jährliche Stromkosten mit PV-Anlage: | 3.758 € | |

| Kosten Netzstrombezug mit PV-Anlage | 8.000 kWh x 62 % x 0,53 €/kWh | -2.629 € |

| Kosten für PV-Anlage (10 kWpeak) | 16.000 € / 10 Jahre | -1.600 € |

| Weitere Kosten (Wartung, Instandhaltung) | geschätzt | -100 € |

| Einspeisevergütung | 6.960 kWh x 0,08 € | 557 € |

| Ersparnis vermiedener Strombezug | 8.000 kWh x 38 % x 0,53 €/kWh | 1.611 € |

| Ersparnis inkl. Einspeisevergütung | 1.611 € + 557 € | 2.168 € |

| Amortisationszeit PV-Anlage (Kosten PV-Anlage/Ersparnis inkl. Einspeisevergütung) | 16.000 € / 2.168 € | 7,4 Jahre |

Wenn man eine PV-Anlage ohne Stromspeicher betreibt, kann man durchschnittlich 38 % seines Stromverbrauchs durch selbst erzeugten Strom abdecken. Deshalb muss man nur 62 % seines Stroms aus dem Netz zukaufen. Hinzu kommt auf der Habenseite die Einspeisevergütung für den Strom, den man mit der PV-Anlage erzeugt und nicht selbst verbrauchen kann.

Dieser wird ins Stromnetz eingespeist. Dafür erhält man hier aktuell etwa 557 €. Rechnet man die Ersparnis für den vermiedenen Strombezug und die Einspeisevergütung gegen die Anschaffungskosten der Anlage, erhält man die Amortisationszeit. In diesem Szenario refinanziert sich die Anlage schneller als die angenommenen 10 Jahre, nämlich in 7,4 Jahren.

Autarkiequote 90 % (mit Stromspeicher)

| Rechnungsposten | Berechnung | Euro pro Jahr |

|---|---|---|

| Jährliche Stromkosten ohne PV-Anlage | 8.000 kWh x 0,53 € | 4.240 € |

| Jährliche Stromkosten mit PV-Anlage | 3.177 € | |

| Kosten Netzstrombezug mit PV-Anlage | 8.000 kWh x 10 % x 0,53 €/kWh | -424 € |

| Kosten für PV-Anlage (10 kWpeak) | 16.000 € / 10 Jahre | -1.600 € |

| Kosten für Speicher (10 kWh) | 12.500 € / 10 Jahre | -1.250 € |

| Weitere Kosten (Wartung, Instandhaltung) | geschätzt | -100 € |

| Einspeisevergütung | 2.800 kWh abzgl. 400 kWh (Umwandlungsverluste) x 0,08 € | 192 € |

| Ersparnis vermiedener Strombezug | 8.000 kWh x 90 % x 0,53 €/kWh | 3.816 € |

| Ersparnis inkl.Einspeisevergütung | 3.816 € + 192 € | 4.008 € |

| Amortisationszeit PV-Anlage & Speicher (Kosten PV-Anlage + Speicher/Ersparnis inkl. Einspeisevergütung) | 28.500 € / 4.008 € | 7,1 Jahre |

Diese Modellrechnung mit einer Quote von 90 % der Stromversorgung durch selbst erzeugten Strom zeigt das Sparpotenzial auf. 4.008 € pro Jahr beträgt der Überschuss, vor allem durch eingesparte Stromkosten. Auch diese Kombination refinanziert sich also schneller als die angenommenen 10 Jahre = 7,1 Jahre.

Betrachtet man diese Modellrechnung der Kosten und deren Amortisation einer PV-Anlage in Kombination mit einem Stromspeicher zudem über 20 Jahre, weil die wirtschaftliche Nutzung solcher Anlagen i. d. R. über diesen Zeitraum der Abschreibungen hinaus gehen, kommt man auf ein Plus von 4.008 € pro Jahr. D.h. im Idealfall geht die Sonne jeden Morgen auf und jeden Morgen unter.

Autarkiequote 70 % (mit Stromspeicher)

| Rechnungsposten | Berechnung | Euro pro Jahr |

|---|---|---|

| Jährliche Stromkosten ohne PV-Anlage | 8.000 kWh x 0,53 € | 4.240 € |

| Jährliche Stromkosten mit PV-Anlage | 3.878 € | |

| Kosten Netzstrombezug mit PV-Anlage | 8.000 kWh x 30 % x 0,53 €/kWh | -1.272 € |

| Kosten für PV-Anlage (10 kWpeak) | 16.000 € / 10 Jahre | -1.600 € |

| Kosten für Speicher (10 kWh) | 12.500 € / 10 Jahre | -1.250 € |

| Weitere Kosten (Wartung, Instandhaltung) | geschätzt | -100 € |

| Einspeisevergütung | 4.400 kWh abzgl. 200 kWh (Umwandlungsverluste) x 0,08 € | 336 € |

| Ersparnis vermiedener Strombezug | 8.000 kWh x 70 % x 0,53 €/kWh | 2.968 € |

| Ersparnis inkl. Einspeisevergütung | 2.968 € + 336 € | 3.304 € |

| Amortisationszeit PV-Anlage & Speicher (Kosten PV-Anlage + Speicher/Ersparnis inkl. Einspeisevergütung) | 28.500 € / 3.304 € | 8,6 Jahre |

Das Szenario mit einer Autarkiequote von 70 % ist leicht schlechter, was konkret bedeutet, dass die Amortisation der Anlage etwas länger dauert = 8,6 Jahre.

Betrachtung der Wirtschaftlichkeitsberechnung

Um es auf eine ganz einfache Formel zu bringen: Wer sich eine Solaranlage mit Speicher anschafft, der bezahlt seine Stromkosten für die nächsten 10 Jahre einmalig vorab. Nach diesen 10 Jahren laufen allerdings die Anlagen weiter und sparen richtig Geld.

Wichtig bei der Kalkulation der Kosten eines Stromspeichers mit eigenem Solarstrom: Je höher die Autarkiequote, desto besser die Wirtschaftlichkeit. Bei einer Autarkiequote von 90 % könnte man 1.158 € pro Jahr mehr einsparen, als man für die Amortisation ausgeben muss (Ersparnis inkl. Einspeisung (= 4.008 €) minus Abschreibungen (= 2.850 €)), allerdings ist das in der Regel selten zu schaffen.

Wenn man die relativ einfach zu erreichenden 70 % Eigenverbrauch mit dem Speicher schafft, dauert die Amortisation der Anlage dementsprechend länger. Hier kommen Verbraucher*innen auf eine Mehrersparnis von 454 € (Ersparnis inkl. Einspeisung (= 3.304 €) minus Abschreibungen (= 2.850 €)) pro Jahr. Die Amortisation der Anlage dauert in dieser modellhaften Wirtschaftlichkeitsberechnung mit 8,6 Jahren etwas länger als bei 90 % Autarkiequote.

Klar ist auch: Je länger die Anlage über diesen Zeitpunkt der vollständigen Amortisation hinaus ihren Dienst leistet, desto größer sind die Beträge, die eingespart werden. Über 3.304 € pro Jahr – Einsparung Stromkosten + Einspeisevergütung – bei einer Autarkiequote von 70 % klingt schon sehr attraktiv.

Wir fassen zusammen

- Bei 8.000 kWh/a Strombedarf hat der Haushalt ohne PV-Anlage in unserer Modellrechnung 4.240 € Stromkosten pro Jahr.

- Bei einer Eigenverbrauchsquote von 38 % hat der Haushalt noch Reststromkosten von 2.629 € (8.000 kWh x 62 % x 0,53 €/kWh). Zuzüglich der Abschreibung für die PV-Anlage (1.600 €/a) und der Wartungskosten (100 €/a) sowie abzüglich der Einspeisevergütung (557 €/a) kommt der Haushalt auf Gesamtstromkosten von 3.772 €. Er spart also mit PV-Anlage dauerhaft 468 €/a im Vergleich zum reinen Netzbezug. Nach 10 Jahren spart der Haushalt noch mehr (2.068 €/a), da die Anschaffungskosten wegfallen.

- Bei einer Eigenverbrauchsquote von 90 % hat er noch Reststromkosten von 424 € (8.000 kWh x 10 % x 0,53 €/kWh). Zuzüglich der Abschreibung für die PV-Anlage mit Speicher (2.850 €/a) und der Wartungskosten (100 €/a) sowie abzüglich der Einspeisevergütung (192 €/a) kommt der Haushalt auf Gesamtstromkosten von 3.182 €. Er spart also mit PV-Anlage und Speicher dauerhaft 1.058 €/a im Vergleich zum reinen Netzbezug. Nach 10 Jahren spart der Haushalt 3.908 €/a.

- Bei einer Eigenverbrauchsquote von 70 % hat er noch Reststromkosten von 1.227 € (8.000 kWh x 30 % x 0,53 €/kWh). Zuzüglich der Abschreibung für die PV-Anlage mit Speicher (2.850 €/a) und der Wartungskosten (100 €/a) sowie abzüglich der Einspeisevergütung (336 €/a) kommt der Haushalt auf Gesamtstromkosten von 4.098 €. Er spart also mit PV-Anlage und Speicher 354 €/a im Vergleich zum reinen Netzbezug. Nach 10 Jahren spart der Haushalt 1.018 €/a.

Die Amortisationszeiten stellen sich für die 3 Szenarien also folgendermaßen dar:

- Szenario #1: 7,3 Jahre (= 16.000 €/2.168 €/a (Anschaffungskosten / Jährlicher Rückfluss))

- Szenario #2: 7,1 Jahre (= 28.500 €/4.008 €/a)

- Szenario #3: 8,6 Jahre (= 28.500 €/3.304 €/a)

Die Herstellergarantien für PV-Anlagen sind in der Regel auf 20 Jahre ausgelegt, in einzelnen Fällen sogar auf 30 Jahre. Bei Speichern werden 10 Jahre garantiert, allerdings deuten viele Anzeichen darauf hin, dass die Geräte wesentlich länger ihren Dienst tun werden. Hersteller garantierten in der Regel 5.000 bis 6.000 Ladezyklen.

Da ein Speicher aber kaum mehrmals pro Tag be- und wieder entladen wird, scheint es recht sicher, dass die Akkus über mehr als 10 Jahre hinweg ausreichende Ladekapazitäten liefern. Kosten können allerdings durch die Wechselrichter entstehen, deren Lebensdauer meist kürzer sein könnte als die des Speichers. Hier wäre es wichtig, zu Beginn nicht beim Wechselrichter zu sparen und für eine ausreichende Dimensionierung zu sorgen. Über eine optionale Garantieverlängerung, die die meisten Hersteller anbieten, können aber auch diese Kosten planbar werden.

Mit Solarspeicher Bäume wachsen lassenAutarkiequote und Verbrauchsverhalten

Die optimale Nutzung eines Speichersystems, um die Amortisation der Kosten schneller zu erreichen, erfordert vom/von der Verbraucher*in, möglichst viel eigenen Strom zu verbrauchen. Das ist zum einen dann der Fall, wenn dieser gerade erzeugt wird oder wenn der beladene Speicher genutzt werden kann. Denn in den Akkus befindet sich ja nur eigener Strom.

Daher ist es zum Beispiel ratsam, das tagsüber genutzte Elektroauto jeden Abend anzuschließen und dem Speicher so viel Strom zu entnehmen, dass es am nächsten Morgen noch für das Haus ausreicht. Am Vormittag ist der Speicher dann zu 90 % leer und kann den ganzen Tag über durch die Solaranlage aufladen.

Wenn man das Fahrzeug abends anschließt, wird wieder der gespeicherte Strom genutzt. Diese Aufgabe übernimmt dann ein intelligentes Energiemanagement-System. In Zeiten von Homeoffice kann man das Auto natürlich regelmäßig direkt als Batteriespeicher verwenden und den Solarstrom in die Autobatterie laden. Da die Fahrzeuge zukünftig für das bidirektionale Laden ertüchtigt sind, kann der Autoakku dann sogar als Speicher zur Versorgung des Haushaltes dienen.

Photovoltaikanlage und Stromspeicher lohnen sich – vor allem langfristig

Bei der Ausstattung eines Gebäudes mit einer Photovoltaikanlage kombiniert man diese am besten mit einem Stromspeicher, um die Vorteile dieser nachhaltigen Stromversorgung in vollem Umfang nutzen zu können. Nur mit Speicher ist eine hohe Autarkiequote erreichbar.

Damit kann man sich weitestgehend unabhängig von der Entwicklung der Strompreise machen. Und wenn die Anlage abbezahlt ist, klingelt es richtig in der Kasse: Strom für Haus und Auto nahezu gratis.

Photovoltaik im Komplettpaket

Inklusive Stromspeicher und Installation zum garantierten Festpreis!

Zum SolarangebotBelege

(1) Focus.de

(2) 15.000 km Jahresfahrleistung x 20 kWh/100 km Stromverbrauch

(3) https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/Stromspeicher-Inspektion-2020.pdf

Jetzt auf YouTube ansehen

Jetzt auf YouTube ansehen

Hallo, Ihre Rechnung ist stark vereinfacht. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass man als Betreiber einer PV-Anlage Umsatzsteuer für den selbst genutzten PV-Strom zahlen muss. Das ist einen Ausgabe und geht negativ in die Rechnung ein. Andererseits kann man sich die für die PV-Anlage bzw. den Speicher gezahlte Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückholen. Das verringert die Anlagenkosten und ist deshalb positiv.

Ein E-Auto erhöht siginifikant den privaten Stromverbrauch, wenn man eine eigene Wallbox benutzt. die an die PV-Anlage angeschlossen ist. Damit erhöht sich der Eigenverbrauch aus der PV-Anlage und der Stromzukauf wird steigen. Das verschlechtert die Wirtschaftlichkeit. Andererseits spart man die Benzinkosten für ein vergleichbares Verbrennerauto ein. Die eingesparten Benzinkosten kann man an Hand der Jahres-km-Leistung, dem durchschn. Benzinverbrauch eines vergleichbaren Verbrenners und den durchschn. Benzinkosten/Liter (Tabelle beim ADAC) ermitteln. Das geht positiv in die Wirtschaftlichkeitsrechnung ein. Lädt man sehr viel außerhalb der eigenen Wallbox (z.B. durch viele Autobahnfahrten) sollten die dafür gezahlten Ladestromkosten von den eingesparten Benzinkosten abgezogen werden (denn man verbraucht dafür ja keinen eigenen PV-Strom).

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung wird dadurch natürlich etwas komplizierter, aber auch genauer.

Sehr gute und ausführliche Übersicht! Gerade die Beispielrechnungen helfen einem, besser einzuschätzen, ob man die Investitionen stemmen kann und soll. Denke auch, dass heute PV am besten mit Speicher läuft.

Schön, dass jemand eine Beispielrechnung veröffentlicht. Die von Ulrich gemachten Anmerkungen sind korrekt.

Die Amortisationszeit ist aber nicht richtig berechnet – ich gehe nur auf das Grundbeispiel ein.

Nach den ersten 10 Jahren ergibt sich eine Ersparnis von 10×260 € = 2.600 €. Dieser Betrag ist von den Anschaffungskosten von 14.000 € abzuziehen – es verbleiben 11.400 €. Teilt man diesen Betrag durch die jährliche

Ersparnis von 1.660 € ab dem Jahr 11ergibt sich 6,9. Zuzüglich der ersten 10 Jahren beträgt die Amortisationszeit somit 16,9 Jahre.

Alternativ kann man die Anschaffungskosten der PV-Anlage auf 20 Jahre abschreiben, Dann ergibt sich eine gleichmäßige Ersparnis von 960 € p.a. Die Amortisationszeit beläuft sich jetzt auf 14,6 Jahre (14.000 €:960).

Für mich ist das korrekt. Sie haben hier einen Denkfehler in Bezug auf die Definition von „Amortisation“, Herr Manfred Zeller.

„Die Amortisationszeit ist in der Investitionsrechnung ein Zeitraum, innerhalb dessen das in einer Investition gebundene Kapital (beispielsweise die Investitionsausgaben) durch Einnahmen, Erträge oder Umsatzerlöse zurückgeflossen ist. In einer gemittelten Betrachtungsweise bedeutet das:

Amortisation in Jahren = Investition/Ertrag pro Jahr“

Der jährliche Ertrag (der ja den jährlichen Einsparungen entspricht, beträgt ab dem ersten Jahr 1.660 €/Jahr. So wie ich Fall 1 oben verstehe sind die 260 €/Jahr der zusätzliche Gewinn pro Jahr ab dem ersten Jahr (über 10 Jahre hinweg).

Fall 1 oben: 8,4 Jahre (= 14.000 €/1.660 €/Jahr (Anschaffungskosten/jährlichen Rückfluss))

d.h. nach etwa 8,4 Jahren hat sich die Anlage komplett amortisiert, ist also abbezahlt. Stromertrag und Stromeinspeisung fließen ab dann in die „eigene Tasche“ abzgl. der entspr. Wartungskosten wie dort beispielhaft angegeben.

Die Annahmen sind haarsträubend und irreführend.

Erhöhung der Autarkie durch 10-KWH-Akku von 38% auf 90% heißt bei 8.000 KWH Jahresverbrauch eine Erhöhung der Autarkie um 4.160 KWH. Das heißt, pro Jahr muss der Akku 416 mal komplett be- und entladen werden. Wie soll das gehen?

Tagsüber steht der Strom der Solaranlage ja ohnehin zur Verfügung. Ich kann also nicht vormittags aufladen, mittags entladen (dann auch noch voll???), nachmittags wieder aufladen und nachts wieder entladen. Realistisch wird der Akku über Nacht entladen. Das reduziert aber die möglichen Zyklen auf 365. Aber weder verbrauche ich regelmäßig zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 10KWH, noch kann ich das ganze Jahr über (Winter) den Akku tagsüber füllen. Realistisch sind pro Jahr vielleicht 200 ganze Ladezyklen, bei 10KWH wird aber selbst das extrem schwer…

Volle Zyklen helfen übrigens ungemein die Amortisation eines Akkus zu berechnen. Man schaut wann im Jahr durchschnittlich wie viel Strom produziert wird und überlegt, wie oft im Jahr man wohl den Akku aufladen und entladen kann. Wenn man dabei auf bspw. 200 Zyklen kommt und der Netzbezug wie im Beispiel bei 25ct über der Einspeisevergütung liegt, spart man sich jedes Jahr. 500€ Stromkosten (200 Zyklen * 10KWH * 0,25€/KWH). Das ist schön, liegt aber deutlich über den 960€ Kosten pro Jahr…

Hallo Herr Fynn, es handelt sich bei unseren Zahlen um eine Modellrechnung. Bedeutet: Wir haben modellhaft vorgerechnet, wie sich die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage darstellt, gesetzt dem Fall, man erreicht eine Autarkiequote von 90 %. Dass dies möglich ist, v.a. durch den erhöhten Strombezug für die Ladung eines Elektroautos oder auch den Betrieb einer Wärmepumpe, zeigen Praxisbeispiele immer wieder.

Auch interessant. Die WirtschaftsWoche spricht in einem aktuellen Artikel von 10% Rendite und gibt Steuertipps: https://www.wiwo.de/my/finanzen/steuern-recht/wiwo-coach-mit-der-solaranlage-zehn-prozent-nettorendite-kassieren/27618008.html?

Guten Tag Ich plane gerade eine PV Anlage und möchte mir ein günstiges E Auto als zweit Wagen kaufen. Meiner Meinung nach wird die größte Strömungen bei uns Tagsüberverbraucht und ich schätze das das E Auto maximal 2 mal pro Woche geladen werden müsste und das Laden im Prinzip Tagsüber ab 13 Uhr statt finden kann. Lohnt sich in dem Fall überhaupt ein Stromspeicher? Ich denke ich werde Abends höchstens 2,5 kWh bis zum nächsten Tag verbrauchen und wäre es in dem Fall nicht besser lieber das Geld für den Speicher in mehr Kapazität der PV Anlage zu investieren und so die Differenz zwischen selbst erzeugten und vom Netz genommenen Strom zu minimieren. Vielen Dank wenn mir jemand eine Antwort geben kann.

Vielen Dank für Ihre Frage und Ihre Anregungen. Eines sollte vorab klargestellt werden. Die Frage ist nicht mit einem pauschalen ja oder nein zu beantworten, da hier verschiedene Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind.

Grundsätzlich verfolgt man mit einem Speicher die Erhöhung der Eigenverbrauchsquote und der Autarkie, also der Unabhängigkeit vom Strommarkt. Bei der Auslegung der Anlagengröße und der Speicherkapazität spielen dabei verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben den Platz- und Ausrichtungsverhältnissen auf dem Dach sind auch der individuelle Stromverbrauch und das Verbraucherverhalten zu berücksichtigen. Möchte man den Eigenverbrauchsanteil und die Stromautarkiequote erhöhen, wird ein Speicher immer seinen Teil dazu beitragen. Eine größere Anlage bedeutet nicht, dass die Autarkie im gleichen Verhältnis ansteigen wird (Bsp.: doppelte Anlagengröße heißt nicht doppelt so hohe Autarkie). Sie scheinen in Ihrem konkreten Fall die meiste Energie über die Mittagszeit zu verbrauchen, sodass man Ihre Aussage – tendenziell – bestätigen kann, sofern man eine rein wirtschaftliche Betrachtung zu Grunde legt.

Eine genauere Aussage ist nur durch eine explizite Einzelfallbetrachtung möglich.

Was ich bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung in keinem einzigen Beispiel berücksichtigt gesehen habe, ist, dass man im Durchschnitt mehrere Wochen nicht zu Hause ist. Ist man z.B. im Sommer 3 Wochen im Urlaub plus eine Woche im Frühling oder Herbst und besucht hin und wieder an Wochenenden die Verwandtschaft, fällt das Fazit noch nüchterner aus. Der Batteriespeicher ist immer grenzwertig in puncto Wirtschaftlichkeit.

Der Hauptmotivation für einen Batteriespeicher ist für mich die Notstromfähigkeit. Im Falle eines Blackouts ist der Betrieb der Pelletsheizung gesichert.

ich verstehe nicht ganz warum der Autarkiegrad dabei eine so große Rolle spielt. Wenn ich weniger Strom, vom Strom der PV verbrauchen kann (weil ich zb. tagsüber nicht zuhause bin), also einen geringen Autarkiegrad habe, dann lohnt sich doch eher ein Speicher oder nicht? Also ist doch eig. je kleiner der Autarkiegrad, desto besser wäre ein Speicher geeignet? Ich wäre sehr dankbar wenn Sie mir weiterhelfen könnten, bin etwas verwirrt..

Sehr hilfreich für die eigene Planung! Auch dank der neuen Fördersätze, die ab 2023 gelten. Zeigt gut auf, dass Fotovoltaik sich schnell amortisiert, gerade jetzt bei den hohen Strompreisen.

Hilfreiche Modellrechnung! Finde gut, dass die Berechnungsgrundlage im Artikel vermutlich ständig aktualisiert wird, also sowas wie die Einspeisevergütung, usw. Ich möchte noch anregen auch die Haupt-Bestandteile wie PV-Module und Batteriespeicher zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Da sind die Preise nach der Preisexplosion in den Jahren 2022 und 2023 inzwischen stark gefallen.