Die Zukunft der Energie ist nachhaltig und erneuerbar. 100 % Strom aus regenerativen Quellen wie Photovoltaikanlagen, Wind- und Wasserkraft oder Biomasse – das ist das Ziel für die nächsten Jahrzehnte. Noch ist dieses Ziel nicht erreicht. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung steigt jedoch täglich. Im April 2024 lag er bundesweit bereits bei über 70 %. Aus welchen Quellen der Strom stammt, der in Baden-Württemberg erzeugt wurde, das zeigt die folgende Grafik.

Die Abbildung zeigt die Menge des in Baden-Württemberg erzeugten Stroms im Verlauf, unterschieden nach den unterschiedlichen Erzeugungsarten.

Diese Stromerzeugung wird in Megawatt (MW) angegeben. Je nach Tages- und Jahreszeit schwankt diese gemäß der benötigen elektrischen Leistung zwischen 4.000 und 8.000 MW. Die Farben stellen den jeweiligen Anteil dar, den die unterschiedlichen Erzeugungsarten zu der Gesamterzeugung beitragen.

Aktuelle Livedaten der Erneuerbaren Strom Widget Embed CodeVergleichswerte zur Stromerzeugung in Baden-Württemberg:

Stromverbrauch in Baden-Württemberg (2021)1

- Bruttostromverbrauch pro Jahr in BW: 69,6 TWh

- Bruttostromerzeugung pro Jahr in BW: 50,6 TWh

Anteile an der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg (2022) 2

- Steinkohle: 31,9 %

- Kernenergie: 20,5 %

- Solar: 12,1 %

- Biomasse: 9,1 %

- Laufwasserkraft & Speicherwasser: 7,1 %

- Erdgas: 7,3 %

- Windkraft: 5,6 %

- Sonstige fossile Energieträger: 5,6 %

Wie viel Strom wird in Baden-Württemberg aktuell verbraucht und erzeugt?

Im Jahr 2021 lag die Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg bei 50,6 Terawattstunden (TWh), 2022 bei 53,9 TWh. Lag der Anteil der Kernenergie 2019 mit 20,7 TWh (37 %) noch an der Spitze, beträgt dieser für 2022 nur noch 11,1 TWh (20,5 %). Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern (Solar, Wind, Wasserkraft, Biogas) lag 2020 bei 18 TWh und stieg 2022 weiter auf 18,5 TWh (34 %). Dieser Anteil ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und liegt mittlerweile auf dem ersten Rang. Dazu tragen vor allem die Zuwächse bei Windkraft und Photovoltaikanlagen bei. Das verbleibende Drittel des erzeugten Stroms wird unter anderem aus der Verstromung von Steinkohle (31,9 %) und von Erdgas (8,7 %) gewonnen.

Der Bruttostromverbrauch in Baden-Württemberg betrug 2020 65,8 TWh und stieg 2021 weiter auf 69,6 TWh. Um den Energiebedarf in Baden-Württemberg zu decken, mussten daher knapp 20 TWh importiert werden. Der Stromverbrauch hat sich im Zuge der Corona-Pandemie um 6 % erhöht, liegt aber noch unter seinem Wert von 72 TWh vor der Pandemie. Hier zeigt sich die Wirkung der vielfältigen Maßnahmen zur Energieeinsparung durch Verbesserung der Energieeffizienz.

Warum schwankt die Stromproduktion mit erneuerbarer Energie in Baden-Württemberg?

Die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien in Baden-Württemberg schwankt aufgrund wechselnder Witterungsbedingungen und sich jahreszeitlich verändernder Intensität der Sonneneinstrahlung. Deswegen spielen vor allem bei der Solarenergie Jahres- und Tageszeiten eine wichtige Rolle. Lesen Sie hier mehr, wie Sie Ihren Stromverbrauch an die aktuelle Erzeugung Erneuerbarer Energien anpassen können.

Je nach Einfallswinkel der Sonnenstrahlen produzieren Photovoltaikanlagen mehr oder weniger Strom. Die Stromerzeugung wird von den Jahreszeiten und der Ausrichtung des Standorts der Solarpanels beeinflusst. Außerdem beeinflussen Wolken die Intensität der Sonneneinstrahlung: Bei bewölktem Himmel erreicht weniger Energie die Erdoberfläche.

Eine weitere Einflussgröße ist die Dauer der Sonneneinstrahlung: nachts erzeugen Solaranlagen keine Energie. Insgesamt weist Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Regionen in Deutschland eine hohe Sonneneinstrahlung auf. Während in Schleswig-Holstein nur etwa 950 kWh auf einen Quadratmeter im Jahr einwirken, werden in Württemberg 1.100 kWh gemessen und im südlichen Breisgau sogar über 1.200 kWh.

Die Stromerzeugung durch Windkraft ist ebenfalls von der Witterung und den Jahreszeiten abhängig. Wind entsteht, um unterschiedliche Luftdruckgebiete auszugleichen. Kalte Luftmassen strömen dabei zu den wärmeren Gebieten. Denn die warme Luft dehnt sich aus und steigt nach oben. Kalte Luftmassen füllen die entstandene Lücke. Je größer die Temperaturunterschiede sind, desto stärker weht der Wind und desto mehr Energie wird von den Windrädern erzeugt.

Aus all diesen Einflussfaktoren lässt sich ableiten, dass die Menge der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg an einem wolkenlosen, windigen und sehr sonnigen Sommertag mittags am höchsten ist. Im Gegensatz dazu ist die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen bei einer so genannten Dunkelflaute – dichte Bewölkung in Kombination mit Windstille – am niedrigsten.

Hoher Anteil von Photovoltaik und Wasserkraft an erneuerbarer Stromerzeugung in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wächst der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromproduktion seit Jahren. Inzwischen beträgt er gut ein Drittel. Auffällig an den oben dargestellten Werten ist der relativ hohe Anteil von Photovoltaik und Wasserkraft, während die Windkraft eher eine kleine Rolle spielt – zumindest bei der Erzeugung im Südwesten.

Hier wird deutlich, dass man in Baden-Württemberg unter anderen natürlichen Bedingungen erneuerbaren Strom erzeugt als zum Beispiel in Schleswig-Holstein. In dem flachen Küstenland zwischen Nord- und Ostsee spielt die Windkraft eine zentrale Rolle. 600 km weiter südlich ist im sonnenverwöhnten Baden-Württemberg erheblich mehr mit Solarmodulen möglich. Denn die Sonne scheint hier wesentlich stärker als im Norden. Das macht etwa ein Plus von 20 %3 bei den möglichen Ergebnissen der Stromerzeugung mit Photovoltaik aus.

Auch bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft profitiert Baden-Württemberg von den geographischen Gegebenheiten. Die Laufwasserkraftwerke am Neckar, diverse Pumpspeicherkraftwerke (z.B. die Schluchseewerke) sowie Kraftwerke an Talsperren im Schwarzwald machen es möglich, dass in Baden-Württemberg mit 9,3 % mehr als doppelt so viel Strom aus Wasserkraft erzeugt wird wie im Bundesdurchschnitt (2021: 3,2 %)4.

Wie viel Strom wird aus Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg erzeugt?

Im Jahr 2018 wurden durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Baden-Württemberg pro Jahr 8,7 Terawattstunden Strom erzeugt. Das entspricht etwa 15 % der Nettostromerzeugung in Baden-Württemberg. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil leicht rückläufig. Sogenannte KWK-Anlagen erzeugen gleichzeitig Wärme und Strom.

Sie sind allerdings zumeist wärmegeführt: Nur wenn Energie zum Heizen oder für Warmwasser gebraucht wird, laufen die Anlagen und es wird Strom erzeugt. Durch die Kombination von Wärme- und Stromerzeugung steigt die Effizienz der eingesetzten Energie. Die Anlagen können flexibel eingesetzt werden, beispielsweise als kleine Blockheizkraftwerke in Privathaushalten oder verbunden mit dem Anschluss an eine Fernwärmeleitung als Wärmeversorgung von Stadtbezirken.

Im Bereich erneuerbare Energie werden KWK-Anlagen vor allem mit Holz betrieben. Diese Art der Energieerzeugung ist zum einen CO2-neutral, weil es sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, und zum anderen wird der ländliche Raum gestärkt, wo die Holz- bzw. Pellet-Produktion im Wesentlichen stattfindet.

Was bedeutet die Erzeugung und Nutzung von Strom aus Biogas für das Klima?

Da Biogas nahezu klimaneutral genutzt werden kann, ist der erhöhte Einsatz dieses Energieträgers wünschenswert. Der Einsatz von Biogas ist klimaneutral, weil dabei biogene Reststoffe zum Einsatz kommen. Diese Reststoffe bestehen aus Pflanzen, die zuvor das Klimagas CO2 aus der Atmosphäre absorbiert und in ihre Wachstumszellen integriert haben. Das bedeutet: Es wird bei der Verbrennung des Biogases, das aus den pflanzlichen Reststoffen mittels Vergärung gewonnen wird, nur soviel CO2 freigesetzt, wie zuvor von den Pflanzen eingelagert wurde.

Die Nutzung von Biogas ist insofern sinnvoll, da es klimaschädliche, fossile Energieträger ersetzen kann. Denn das in der Biomasse eingelagerte CO2 würde, wenn die Pflanzen verrotten, in jedem Falle wieder in die Atmosphäre abgegeben werden. Nur die Nutzung von Holz, z.B. im Baugewerbe oder als Möbel, würde das CO2 dauerhaft binden.

Die Stromerzeugung aus Biogas, das aus pflanzlichen Reststoffen oder auch tierischen Hinterlassenschaften gewonnen wird, weist aktuell den höchsten Zuwachs auf. Die dabei verwendeten Rohstoffe (z.B. Mais, Getreide) werden zum Teil speziell für diesen Zweck angebaut. Bakterien zersetzen die Pflanzen und erzeugen dabei Biogas als Nebenprodukt, dessen Methangehalt zwischen 50 und 75 % liegt. Dabei entweichen derzeit rund 5 % Methangas in die Atmosphäre. Das Biogas wird in Blockheizkraftwerken in Wärme und Strom umgewandelt.

Perspektiven für eine klimafreundliche Energiezukunft in Baden-Württemberg

Die Zahlen sprechen für sich: Noch stammen etwa zwei Drittel des in Baden-Württemberg erzeugten Stroms nicht aus Erneuerbarer Energie. Das Ziel, diesen Anteil auf 100 % bis zum Jahr 2050 zu steigern, scheint also noch weit entfernt. Jedoch liegen erste Strategien vor, die nun Schritt für Schritt umgesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen.

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion aus Windkraft werden folgende Themen in den nächsten Jahren den Umbau der Energiewirtschaft in Baden-Württemberg prägen:

Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung aus Photovoltaik

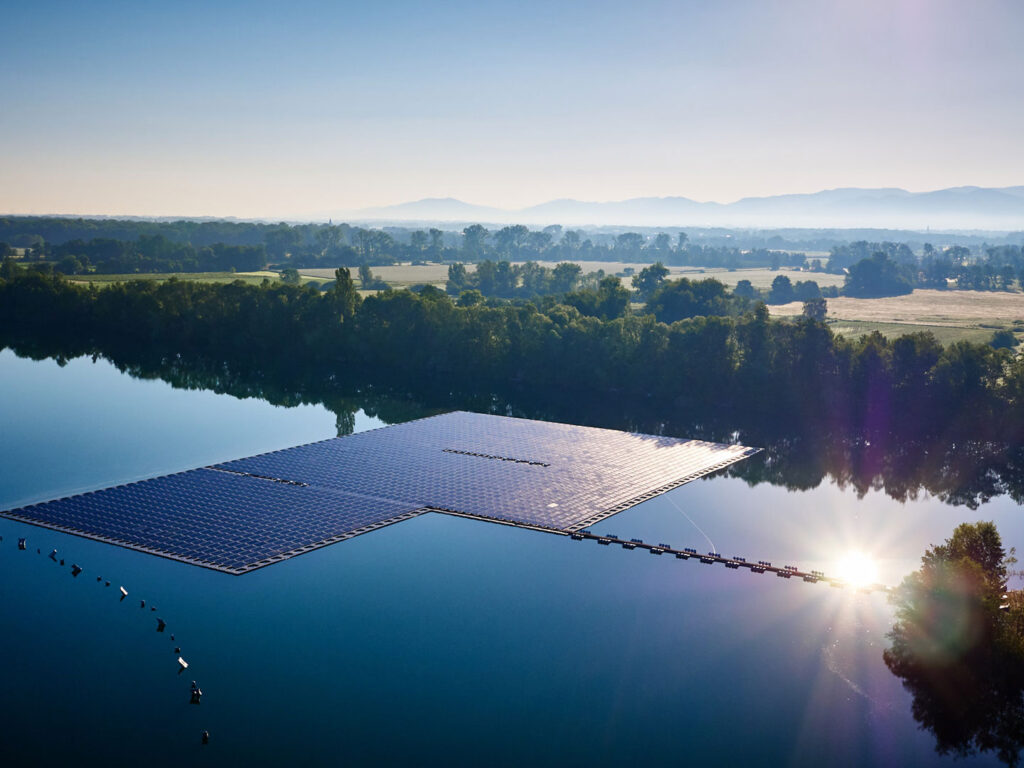

Mit Photovoltaikanlagen Strom zu erzeugen, ist eine der klimafreundlichsten und nachhaltigsten Methoden der Bereitstellung von Energie. Im Vergleich zur konventionellen Stromerzeugung in Kraftwerken besteht bei der Photovoltaik allerdings ein erhöhter Flächenbedarf.

Doch man muss nicht Deutschland komplett mit PV belegen, um ausreichende Energiemengen für die Selbstversorgung zu produzieren. Baggerseen, in denen gewerblich Sand oder Kies abgebaut wird, sind aus Sicherheitsgründen kaum öffentlich nutzbar. Mit neuen Technologien kann man auf diesen Flächen schwimmende Photovoltaikanlagen errichten.

Weiterlesen

Ausbau der Energieversorgung mit Biogas

Grüne Gase werden wie konventionelle Gase für die Energiegewinnung genutzt, also für die Erzeugung von Wärme, Strom oder kinetischer Energie. Allerdings zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie entweder einen wesentlich geringeren oder gar keinen CO₂-Ausstoß aufweisen. Das macht sie für eine Nutzung in der Energie- und Verkehrswende so interessant.

Der Energiemarkt unterliegt einem starken Wandel und in diesem Veränderungsprozess spielen Grüne Gase, wie z. B. Grüner Wasserstoff eine entscheidende Rolle. In Zukunft werden Gase aber noch an vielen anderen Stellen zur Anwendung kommen, um die Energiewende umzusetzen. Diese Gase sind CO₂-neutral und werden daher als Grüne Gase bezeichnet.

Weiterlesen

Nutzung von Windenergie

Neben der Photovoltaik spielt die Erzeugung von Grünem Strom durch Windkraftanlagen eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung. Windräder können auch dann zur Stromversorgung beitragen, wenn z. B. nachts die Solaranlagen keine Elektrizität liefern. Insbesondere im Winter oder im Frühjahr sind die Erträge aus Windkraftanlagen besonders hoch.

Weiterlesen

Neue, effiziente Heizungen erzeugen klimaschonend Wärme

Die Erzeugung von Wärme durch Heizungssysteme benötigt einen erheblichen Anteil des gesamten Energieverbrauchs. Diesen Bereich ohne fossile Energieträger zu organisieren, kann vor allem durch die Wärmepumpe gelingen. Denn Wärmepumpen können das Vielfache der eingesetzten Energie als Wärme bereitstellen. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben, der erneuerbar erzeugt werden kann. Dann sind Wärmepumpen klimaneutral und somit die Heiztechnologie der Zukunft.

Weiterlesen

Erzeugung von grünem Strom aus Wasserkraft

Energie aus fließenden Gewässern nutzt die Menschheit seit vielen Jahrhunderten. Moderne Wasserkraftwerke erzeugen hocheffizient und zuverlässig Grünen Strom und belasten ihre Umwelt kaum noch. Wasserkraft ist damit ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und ergänzt mit ihrer Konstanz die vom Wetter abhängige Windkraft und Photovoltaik.

Weiterlesen

Aufbau eines intelligenten Stromnetzes (smart grid)

Die drei Sektoren der Energieversorgung Strom, Wärme und Mobilität wachsen immer mehr zusammen. Strom treibt Autos an und Heizungen liefern auch Strom. Die Energiewende ist ein historisch einmaliger Prozess. Noch nie zuvor wurde ein Energiesystem derart vollständig umgekrempelt.

Dieser Prozess der Dekarbonisierung von Energieerzeugung und -verbrauch ist notwendig, um den Klimawandel abzuwenden. Wir stehen dabei vor einer enormen Herausforderung. Es bedarf innovativer Denkansätze, einer neuen Sicht auf die Herausforderungen, ja, auch neuer Begriffe für neue Konzepte.

Weiterlesen

Ausbau von Systemen, um in Baden-Württemberg erzeugten Strom zu speichern

Die Anschaffung einer Solaranlage in Kombination mit einem Stromspeicher ist eine sinnvolle Investition in den Klimaschutz – aber: Lohnt sich das denn? Vor dieser Frage stehen Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie sich mit der Investition in eine Solaranlage in Kombination mit einem Stromspeicher beschäftigen.

Unbestritten sind die klimaschützenden Aspekte einer solchen Anlage. Die Nutzung von Solarstrom ist Klimaschutz pur. Wie schnell sich diese Kosten wieder amortisieren, hängt von vielen Faktoren ab. Hier gibt es Infos, wie die Größe der Anlage auf das eigene Verbrauchsverhalten optimal ausgelegt wird.

Weiterlesen

Belege

- https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2023010 ↩︎

- https://www.statistik-bw.de/Energie/ErzeugVerwend/EN-BS-moS.jsp ↩︎

- https://www.solarwatt.de/solarmodule/wissen/einstrahlungskarte ↩︎

- https://de.statista.com/themen/784/wasserkraft/ ↩︎