Inhaltsverzeichnis

- Was beinhaltet das neue Heizungsgesetz?

- Die 11 wichtigsten Fragen rund um das neue Heizungsgesetz

- Was ändert sich für meine funktionierende Heizung ab 2024?

- Wie lange haben alte Gas- und Ölheizungen Bestandsschutz?

- Was ist die kommunalen Wärmeplanung?

- Welche Übergangsfristen sieht das neue Gebäudeenergiegesetz vor?

- Was müssen Besitzer*innen von Neubauten über das neue Heizungsgesetz wissen?

- Welche Heizungen sind ab 2024 im Neubau erlaubt?

- Was sind die Herausforderungen einer H2-ready-Heizung?

- Sollte man sich jetzt schnell eine neue Gasheizung einbauen lassen?

- Welche Förderungen sieht das Gebäudeenergiegesetz vor?

- Wer führt die verpflichtende Beratung für brennstoffbetriebene Heizungen durch?

- Was müssen Mietende jetzt über das Heizungsgesetz 2024 wissen?

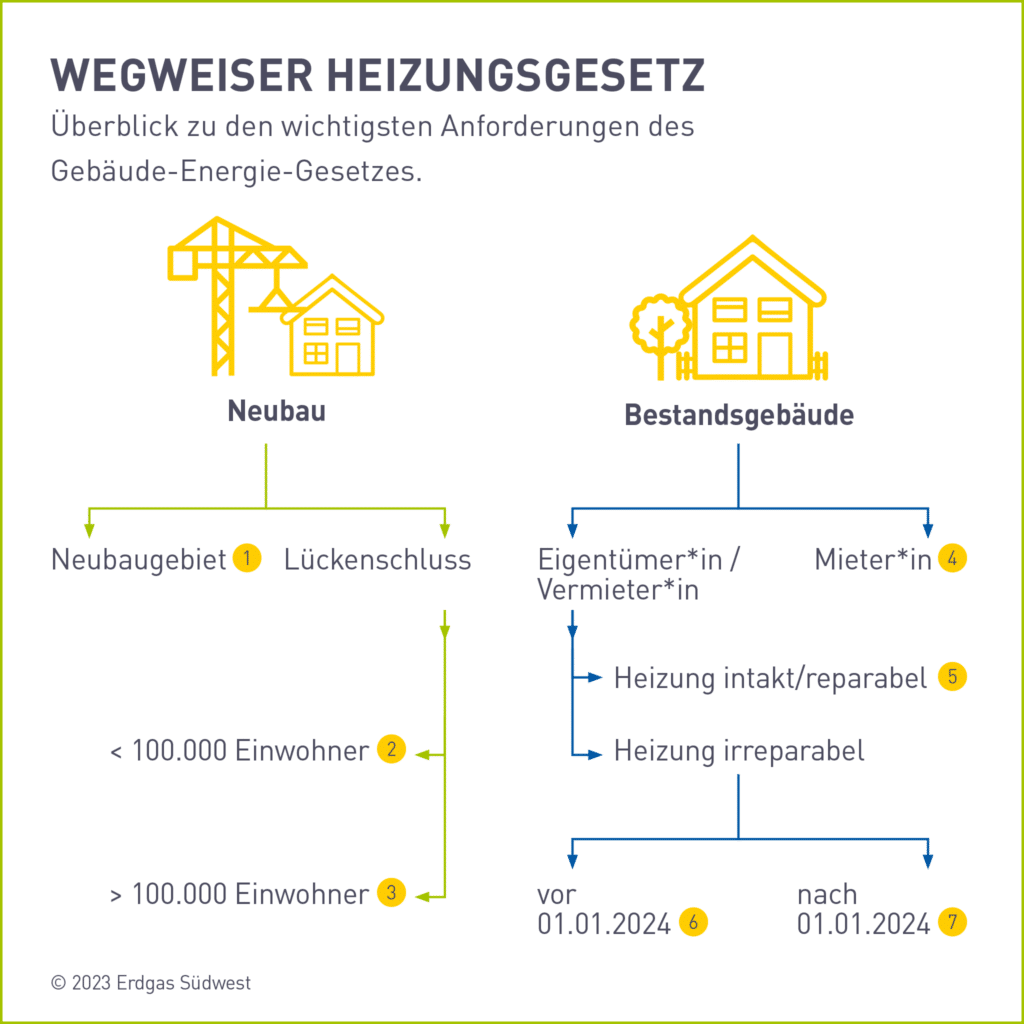

- Infografik: Wegweiser Heizungsgesetz

- Kostenvergleich: Welche Heizung kostet wie viel? Vergleich sanierter vs. unsanierter Altbau

- Fazit: Das Heizungsgesetz für eine klimafreundliche Zukunft

Mit dem Jahreswechsel 2024 läutet das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) den Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen ein. Aktuell wird über ein Drittel des Energiebedarfs in Deutschland für das Heizen und die Warmwasserversorgung aufgewendet. Die dazu benötigte Energie entstammt zum überwiegenden Teil aus fossilen Brennstoffen.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Rund 19 % des durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks (1) pro Kopf entfallen in Deutschland auf den Bereich Wohnen. Ziel der neuen, auch Heizungsgesetz genannten Regelung ist es, durch den schrittweisen Umstieg auf klimafreundliches Heizen den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Wärmewende in Deutschland voranzutreiben.

Aber was bedeutet das konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher? Im Folgenden klären wir die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz.

Was beinhaltet das neue Heizungsgesetz?

Das neue Heizungsgesetz legt fest, dass ab dem 1. Januar 2024 neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 % erneuerbaren Energien nutzen müssen. Ziel ist es, dass ab 2045 keine fossilen Brennstoffe mehr zum Heizen genutzt werden.

Das neue Gesetz fällt weniger streng aus, als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen. Für Besitzer*innen von Bestandsgebäuden gelten bei einem Heizungstausch ab 2024 großzügige Übergangsfristen und sie können auf eine Bandbreite an technologischen Möglichkeiten sowie Förderungen zurückgreifen.

Neu ist eine Beratungspflicht beim Einbau einer brennstoffbetriebenen Heizung, also bei Heizsystemen, die auf Gas oder Öl basieren. Dabei sollen Fragen zu wirtschaftlichen Risiken und möglichen Alternativen geklärt werden. Für den Neubau in Neubaugebieten greift das neue Gesetz unmittelbar ab Jahresbeginn.

Nichts verpassen mit dem natürlichZukunft Newsletter

Neue Blogartikel rund um Heizen, Photovoltaik und ökologische Energie gibt es hier.

Jetzt Newsletter abonnierenDie 11 wichtigsten Fragen rund um das neue Heizungsgesetz

#1 Was ändert sich für meine funktionierende Heizung ab 2024?

Für Heizungsbesitzer in Bestandsgebäuden ändert sich zunächst nichts, es besteht keine Pflicht zum Heizungstausch. Funktionierende Heizungen dürfen weiterlaufen.

#2 Wie lange haben alte Gas- und Ölheizungen Bestandsschutz?

Solange eine vorhandene Gas- oder Ölheizung intakt ist, kann sie noch bis zum 31. Dezember 2044 mit 100 % fossilen Brennstoffen betrieben werden. Danach müssen Eigentümer*innen auf erneuerbare Energien umrüsten. Ausnahmen betreffen – wie bereits in der alten Gesetzgebung – sehr alte Gas- oder Ölheizungen. Sind diese älter als 30 Jahre, so müssen sie i. d. R. ausgetauscht werden.

Geht die alte Heizung kaputt und ist nicht mehr zu reparieren, hat man 5 Jahre Zeit, die Anforderungen des Heizungsgesetzes zu erfüllen und kann so lange beispielsweise eine gebrauchte Gasheizung einbauen. Bei Gasetagenheizungen bleiben sogar bis zu 13 Jahre Zeit.

#3 Was ist die kommunale Wärmeplanung?

Das neue Heizungsgesetz sieht vor, dass Städte und Gemeinden mittels einer kommunalen Wärmeplanung offenlegen, welche Möglichkeiten der Wärmeversorgung künftig vor Ort bereitstehen. Die kommunale Wärmplanung dient also als Fahrplan für Kommunen, an dem sie sich strategisch orientieren können. Genauso soll sie bei individuellen Entscheidungen als Grundlage für die Wahl der neuen Heizung dienen.

Die Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein des Heizungsgesetzes und vermutlich die wichtigste Leitplanke in Bezug auf die Heizungswahl. Bei Großstädten ab 100.000 Einwohner*innen muss die Wärmeplanung bis 30. Juni 2026 vorliegen, bei kleineren Städten und Gemeinden bis 30. Juni 2028.

So erfahren Bürger*innen, ob z. B. eine Fernwärmeversorgung in ihrem Wohngebiet geplant ist, und können diese Information als Entscheidungsgrundlage bei der Wahl einer neuen Heizung nutzen.

#4 Welche Übergangsfristen sieht das neue Gebäudeenergiegesetz vor?

Bei Bestandsgebäuden sind längere Übergangsfristen vorgesehen. Für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum jeweiligen Stichtag für die kommunale Wärmeplanung gilt: Liegt noch keine Wärmeplanung vor, dürfen rein fossil betriebene Heizungen unter Einhaltung der Beratungspflicht eingebaut werden.

Für Bestandsgebäude in Baden-Württemberg gilt allerdings in Abweichung dazu die schon länger eingeführte 15-%-Regelung: Bei einem Heizungstausch in Bestandsgebäuden müssen mindestens 15 % erneuerbarer Wärme genutzt oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Siehe detaillierte Infos dazu in diesem Artikel über das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg (EWärmeG BW).

Diese Heizungen müssen dann ab 2029 sukzessive mit steigenden Anteilen Biomasse (z. B. Biomethan, umgangssprachlich auch Biogas genannt) bzw. grünen oder blauen Wasserstoff betrieben werden (15 % ab 2029, 30 % ab 2035 und 60 % ab 2040). Endverbraucher*innen müssen sich Stand heute keine Sorgen machen, denn dafür wird es entsprechende Produktangebote der Energieversorger geben, so wie es heute bereits Biogas-10 oder Biogas-100 Tarife gibt. Die Zahl gibt dabei den Anteil des Biomethan an.

Liegt eine Wärmeplanung in der Kommune vor, so greift die Pflicht, mit 65 % erneuerbaren Energien zu heizen, ab diesem Zeitpunkt. Auch dafür bieten Energieversorger bereits Biogas-65-Tarife an.

Mit Biogas 65 im Neubau heizen!

Jetzt zum Gastarif mit 65 % Biogasanteil wechseln, Heizungsgesetz erfüllen und zukunftssicher heizen.

Zum Tarifangebot#5 Was müssen Besitzer*innen von Neubauten über das neue Heizungsgesetz wissen?

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) greift unmittelbar für alle Neubauten in Neubaugebieten, deren Bauantrag ab dem 1. Januar 2024 gestellt wird. Für Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, ist die Lage differenzierter.

Stellen Eigentümer*innen ihren Bauantrag zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2026 bzw. 2028 und liegt zu dieser Zeit noch keine kommunale Wärmeplanung vor, gelten die gleichen Regeln wie für Bestandsbauten.

Fossil betriebene Heizungen dürfen also eingebaut werden und müssen ab 2029 zunehmend mit erneuerbaren Energien arbeiten, wobei hier neben Wasserstoff z. B. auch ein entsprechender Biogas-Tarif des Energieversorgers genügt. Wir erinnern uns: ab 2029 ein 15 % Anteil, ab 2035 dann 30 %, ab 2040 dann ein 60 % Anteil und ab 2045 ein 100 % Anteil.

Liegt zum Zeitpunkt des Bauantrags jedoch bereits eine kommunale Wärmeplanung vor, gilt die Pflicht, mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien zu heizen, unmittelbar.

#6 Welche Heizungen sind ab 2024 im Neubau erlaubt?

Das neue Heizungsgesetz ist technologieoffen, es gibt eine Bandbreite von gleichberechtigten Heizungslösungen. Folgende Erfüllungsoptionen sind laut GEG (2) im Rahmen der 65-%-Vorgabe erlaubt, wenn diese zur Geltung kommt, entweder einzeln oder in Kombination:

- Anschluss an ein kommunales Wärmenetz (Fern- oder Nahwärme)

- Einbau einer elektrischen Wärmepumpe

- Stromdirektheizung (nur in sehr gut gedämmten Gebäuden wie Effizienzhaus 55 und besser), Ausnahme selbst genutzte Ein- oder Zweifamilienhäuser

- Einbau einer Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung

- Die 65-%-Vorgabe ist i. d. R. bei Solarthermie alleine nicht erreichbar, sondern nur in Kombination mit anderen erneuerbaren Energien, z. B. als Hybridheizung mit einem Gas- oder Biomasse-Kessel. Dabei müssen Mindestgrößen der Aperturflächen eingehalten werden und der Kessel zu mind. 60 % mit Biomasse oder grünem bzw. blauem Wasserstoff betrieben werden.

- Wärmepumpen-Hybridheizungen, also z. B. eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe, wobei die Wärmepumpe vorrangig betrieben werden muss.

- Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase unter Vorgabe der 65-%-Regelung nutzt. D. h. die Heizung muss 65 % Biomasse wie z. B. Biomethan oder grünen bzw. blauen Wasserstoff verwenden. Ab 2024 kann diese Erfüllungsoption z. B. mit einem Biogas 65-Tarif des Energieversorgers erfüllt werden.

- Einbau einer Biomasseheizung wie z. B. eine Holzheizung oder Pelletheizung. Diese Option empfiehlt sich v. a. in Bestandsgebäuden in denen alternative Erfüllungsoptionen nicht sinnvoll oder machbar sind.

- 100 % H2-Ready-Heizungen in nach der kommunalen Wärmeplanung ausgewiesenen H2-Netzausbaugebieten. Eine Besonderheit dieser Heizungen ist, dass sie bis Ende 2044 sogar mit fossilem Erdgas betrieben werden können, wenn danach die Umstellung auf 100 % Wasserstoff möglich ist.

Heizen mit dem Testsieger.

Stiftung Warentest: „Viessmann Vitocal hat die beste Energieeffizienz, ist gut bedienbar und nicht zu laut.“

Jetzt zur Wärmepumpe informieren!#7 Was sind die Herausforderungen einer H2-ready-Heizung?

H2-ready-Heizungen sind Gasheizungen, die derzeit mit einer Wasserstoff-Beimischung von 20 bis 30 % betrieben werden können. Einen Schritt weiter gehen 100 % H2-ready-Heizungen. Wird ein Gebiet laut kommunaler Wärmeplanung als H2-Netzausbaugebiet ausgewiesen, müssen die vorhandenen H2-ready-Heizungen auch in der Lage sein, auf den vollständigen Betrieb mit Wasserstoff umzustellen.

Viessmann hat als einer der ersten Hersteller Gas-Brennwertgeräte für 2024 angekündigt, die auf einen 100 %-Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden können. (3)

#8 Sollte man sich jetzt schnell eine neue Gasheizung einbauen lassen?

Dies ist grundsätzlich möglich. Bis zum Vorliegen einer Wärmeplanung darf eine rein fossile Gasheizung eingebaut werden und muss dann sukzessive mit erhöhten Biomethan- oder Wasserstoffanteilen betrieben werden. Man muss sich dann allerdings im Klaren sein, das es aufgrund knapper Ressourcen und Klimaschutzvorgaben zu steigenden Preisen bei Erdgas kommen wird, u. a. auch durch geplante Erhöhungen der CO2-Preise.

Das Gleiche gilt für Biogas. Zwar können Gasheizungen schon heute mit 100 % Biomethan arbeiten. Doch dieser Rohstoff ist knapp und die Preisentwicklung aktuell unklar. Lesen Sie zum Thema Biogasheizungen auch unseren Blogbeitrag Biogas-Heizung – Kosten, Vorteile, Nachteile. Klar im Vorteil sind Technologien, die schon jetzt auf ressourcenschonende, erneuerbare Energien setzen, wie solarthermische Anlagen oder Wärmepumpen. Aber auch die Entwicklung der Strompreise wird tendenziell steigen, was es bei der Auswahl der Heizungslösung zu berücksichtigen gilt.

#9 Welche Förderungen sieht das Gebäudeenergiegesetz vor?

Das neue Heizungsgesetz sieht vielfältige Fördermöglichkeiten in Form von Zuschüssen und vergünstigten Krediten vor. So sollen sich auch Verbraucher*innen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen den Umstieg auf klimafreundliches Heizen leisten können. Insgesamt wird der Heizungstausch zu einer Wärmepumpe z. B. voraussichtlich mit bis zu 70 % gefördert, wobei die förderfähige Summe auf 30.000 € begrenzt wird.

In unserem Blogartikel Staatliche Förderungen für Heizungen erfahren Sie alles rund um das Thema Förderungen für Heizungen in 2023, und sobald vom Bundestag verabschiedet, auch für 2024.

Lohnt sich ein Heizungstausch noch in 2023? Einfach selbst berechnen mit unserem Förderkostenrechner.

#10 Wer führt die verpflichtende Beratung für brennstoffbetriebene Heizungen durch?

Diese Beratung wird Pflicht ab dem 1. Januar 2024 beim Einbau einer Heizungsanlage, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben wird. Das betrifft also neben einer Öl- oder Gasheizung auch holzbetriebene Heizsysteme. Die Beratung kann von fachkundigen Personen wie zum Beispiel Energieberatern, Schornsteinfegern, Heizungsinstallateuren, etc. erfolgen. Ziel ist es, über wirtschaftliche Risiken mit Blick auf die Entwicklung der Energie- und CO2-Preise sowie mögliche Alternativen, welche die kommunale Wärmeplanung bietet, zu informieren.

#11 Was müssen Mietende jetzt über das Heizungsgesetz 2024 wissen?

Mietende müssen sich nicht um die Umrüstung der Heizung kümmern, dies ist Sache der Eigentümer. Diese können bis zu 10 % der Investitionskosten auf die Miete umlegen. Jedoch müssen Förderungen von den Gesamtkosten abgezogen werden und die Kaltmiete darf monatlich nur um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen. Auf der anderen Seite werden Mieter durch eine moderne, klimafreundliche Heizung bei den Heizungskosten entlastet. Es sollte somit zu einer merklichen Senkung der Warmmiete kommen, da Heizungskosten i. d. R. den größten Teil der Betriebskosten ausmachen.

1. Neubaugebiet

Bei Neubauten in einem Neubaugebiet gilt ab 1. Januar 2024 die 65-%-Regel. Welche Heizungen dann grundsätzlich erlaubt sind, ist oben in #6 nachzulesen.

2. Lückenschluss < 100.000 Einwohner

Bei Neubau außerhalb eines Neubaugebietes in einer Gemeinde mit unter 100.000 Einwohner*innen gilt ab 1. Januar 2024 die 65-%-Regel, falls eine kommunale Wärmeplanung bereits vorliegt. Andernfalls greift diese Regelung, sobald eine kommunale Wärmeplanung vorliegt bzw. ab dem 30. Juni 2028 – dann auch für Bestandsgebäude.

3. Lückenschluss > 100.000 Einwohner

Bei Neubau außerhalb eines Neubaugebietes in einer Gemeinde mit über 100.000 Einwohner*innen gilt ab 1. Januar 2024 die 65-%-Regel, falls eine kommunale Wärmeplanung bereits vorliegt. Andernfalls greift diese Regelung, sobald eine kommunale Wärmeplanung vorliegt bzw. ab dem 30. Juni 2026 – dann auch für Bestandsgebäude.

4. Mieter*in

Mieter*innen in Bestandsgebäuden erfahren z. B. bei ihrer Hausverwaltung, welche Maßnahmen geplant sind. Die Kosten für ein neues Heizungssystem dürfen nur teilweise auf die Kaltmiete umgelegt werden.

5. Heizung intakt/reparabel

Eine intakte Heizung muss nicht ausgetauscht werden. Notwendige Reparaturen dürfen durchgeführt werden. Bei Öl- oder Gasheizungen, die über 30 Jahre als sind, greift die Austauschpflicht. Ansonsten gilt es abzuwarten, was die kommunale Wärmeplanung vorsieht.

6. Heizung defekt vor dem 1. Januar 2024

Wenn vor dem 1. Januar 2024 in einem bestehenden Gebäude aufgrund einer Heizungshavarie eine neue Heizung eingebaut werden muss, gilt die 65-%-Regel nicht.

7. Heizung defekt nach dem 1. Januar 2024

Wenn nach dem 1. Januar 2024 in einem bestehenden Gebäude aufgrund einer Heizungshavarie eine neue Heizung eingebaut werden muss, gilt für Ein- und Zweifamilienhäuser eine Übergangsfrist von mindestens 3 Jahren. Im Falle einer Gas-Etagenheizung beläuft sich die Frist auf 13 Jahre. Solange kann auf Basis des bisherigen Heizsystems geheizt werden. Ist ein Anschluss an das Wärmenetz absehbar, beträgt die Übergangsfrist bis zu 10 Jahre. Ist der Einbau einer Heizung geplant, die mit fossilen Energieträgern arbeitet, ist die Beratung durch einem Energieberater Pflicht.

Kostenvergleich: Welche Heizung kostet wie viel? Vergleich sanierter vs. unsanierter Altbau

Unter der Vielzahl von Möglichkeiten ist es nicht einfach, die individuell passende Heizung zu finden. Die Kostenbetrachtung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Der Ratgeber „Heizungstausch“ (4) , erhoben vom Finanzportal Biallo und dem Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung

der Universität Stuttgart (IER), führt auf, welche jährlichen Kosten bei verschiedenen Heizungsarten jeweils im unsanierten und im sanierten Altbau entstehen.

Die Summen setzen sich zusammen aus kapital-, betriebs- und verbrauchsgebundenen Kosten sowie CO2-Emissionskosten.

Unsanierter Altbau: jährliche Kosten der verschiedenen Heizungsarten, Preis aufsteigend:

- Öl plus Solarthermie: 3.593 €

- Gas: 3.650 €

- Gas plus Solarthermie: 3.761 €

- Pellets plus Solarthermie: 3.890 €

- Pellets: 4.011 €

- Scheitholz: 4.068 €

- Brennstoffzellenheizung: 8.745 € (KWK-Stromerlöse und Stromproduktion zur Selbstnutzung nicht eingerechnet)

Sanierter Altbau: jährliche Kosten der verschiedenen Heizungsarten, Preis aufsteigend:

- Luftwärmepumpe: 1.810 €

- Erdwärmepumpe: 2.236 €

- Öl plus Solarthermie: 2.376 €

- Gas plus Solarthermie: 2.454 €

- Pellets plus Solarthermie: 2.593 €

- Pellets: 2.729 €

- Brennstoffzellenheizung: 5.372 € (KWK-Stromerlöse und Stromproduktion zur Selbstnutzung nicht eingerechnet)

Eine Verbrauchskostenrechnung allein greift bei Brennstoffzellenheizungen zu kurz. Denn diese Heizungen erzeugen Wärme und Strom. Dabei ist eine Stromautarkie von bis zu 60 % möglich. Dadurch verringert sich Stromrechnung und es gibt auch noch einen Zuschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz für den nicht selbst verbrauchten Strom, der ins Netz eingespeist wird.

Unbedingt beachten bei der Wahl ihrer Heizung sollten Verbraucher*innen die steigenden Preise für die unterschiedlichen fossilen Brennstoffe, die endlich sind und wegen ihrer Umweltbelastung zusätzlich mit CO2-Abgaben belastet werden. Der Preis pro ausgestoßener Tonne CO2 liegt derzeit z. B. bei Erdgas bei 30 €, könnte aber bis 2026 schrittweise bereits auf 65 € steigen. (5)

Unabhängigkeit von steigenden Preisen bieten hingegen Solarthermieanlagen, hier bleibt es in der Hauptsache bei den Investitionskosten und der jährlichen Wartung. Auch Wärmepumpen, die Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage beziehen, bieten ein gutes Stück preisliche Unabhängigkeit.

Mit Solarthermie CO₂-frei und klimaschonend heizen

Jetzt von Förderung profitieren und die Kraft der Sonne nutzen.

Angebot anfordern!Fazit: Das Heizungsgesetz für eine klimafreundliche Zukunft

Es besteht kein Anlass zur Sorge: Niemand muss im neuen Jahr seine funktionierende Heizung ausbauen. Auch wenn das neue Heizungsgesetz auf den ersten Blick sehr komplex erscheint, geht es mit Augenmaß vor und ist geprägt von großzügigen Übergangsfristen, Technologieoffenheit und vielfältigen Fördermöglichkeiten. Wer noch mit Öl und Gas heizt, kann weiterhin damit heizen. Und solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, dürfen sogar Öl- und Gasheizungen unter Einhaltung einer Beratungspflicht eingebaut werden.

Auch im Neubau gibt es neben der wohl effizientesten Heizlösung, der Wärmepumpe, noch viele weitere Erfüllungsoptionen für die 65 %-Vorgabe. Abhängig von der persönlichen Infrastruktur kann das eine Anbindung an ein Nah- bzw. Fernwärmenetz sein oder gar der Einbau einer Gasheizung, die mit einem 65 % Biogas-Tarif des Energieversorgers läuft.

Trotzdem ist es ratsam für Hausbesitzer*innen, sich bei der Heizungsmodernisierung die verschiedenen Erfüllungsoptionen genauer anzuschauen. Denn die anfangs vermeintlich günstigste Heizlösung kann sich langfristig als teure Variante entpuppen, wenn man relevante Kriterien wie Brennstoff-Verfügbarkeit und Umweltbelastung außer Acht lässt.

Alles in allem kann man sagen: Die Umstellung auf ressourcenschonende und erneuerbare Heizungslösungen ermöglicht eine stabile, planbare und langfristig wirtschaftlichere Wärmeversorgung, die unabhängig vom Import fossiler Brennstoffe ist. Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes lohnt sich eine Umrüstung aufs Heizen mit erneuerbaren Energien schon jetzt.

Belege

(1) https://www.umweltbundesamt.de/bild/durchschnittlicher-co2-fussabdruck-pro-kopf-in

(2) https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Downloads/230908-geg-faq.pdf?__blob=publicationFile&v=6

(3) Viessmann Brennwertgeräte sind 100%-H2-ready. Hier mehr erfahren!

(4) Ratgeber Heizungstausch

(5) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/co2-preis-energie-100.html

Umfassender Artikel, aber das neue Heizungsgesetz ist so kompliziert, dass es Experten benötigt um alle Einzelheiten verstehen zu können. Die Heizungsförderung für 2024 scheint aktuell auch noch nicht festgeschrieben zu sein. Mal sehen was wir hier noch zu erwarten haben.

Gute Übersicht! Die gut gemeinte Technologieoffenheit hat es meiner Meinung nach etwas kompliziert gemacht. Eine Vereinfachung wäre erstrebenswert.

Man hört immer die Gasheizung wird mit dem neuen Heizungsgesetz verboten, aber so gesehen, kann man sie dann doch noch ganz schön lange nutzen. 2045 ist noch ganz weit weg. Spannend wird wie sich die Kommunale Wärmeplanung entwickelt. Ich hätte gerne Fernwärme. Auf der anderen Seite sage ich mir, da machst du dich abhängig von nur einem Energieanbieter. Ob das die Zukunft ist?